中国地方の茶室

■露滴庵 広島県尾道市 浄土寺

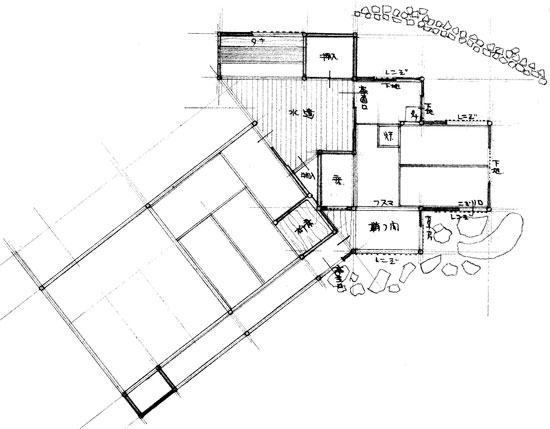

尾道の浄土寺は聖徳太子が建立されたと伝えられる。紺碧に澄通った瀬戸内海の波が真下まで打ち寄せる断崖の上に七堂伽藍が建てられ、その金堂、多宝塔は奈良朝そのままの建築で国宝に指定され、また寺内には太子の御像を数体安置している由緒深き寺である。露滴庵は、この後庭の蘇鉄の茂っている丘の中段に建てられ、庵は燕庵そのままであるが、寺の伝えるところでは桃山の遺構だと言われる。その来歴は、当藩の君候浅野家は元紀州家の附家老であったのを浅野長晟が芸州に封じられた時、紀州家に移されておったこの桃山遺構の茶室を芸州に拝領したのをさらに富島某が拝領して後のこの寺に寄進したものとされている。 尾道の浄土寺は聖徳太子が建立されたと伝えられる。紺碧に澄通った瀬戸内海の波が真下まで打ち寄せる断崖の上に七堂伽藍が建てられ、その金堂、多宝塔は奈良朝そのままの建築で国宝に指定され、また寺内には太子の御像を数体安置している由緒深き寺である。露滴庵は、この後庭の蘇鉄の茂っている丘の中段に建てられ、庵は燕庵そのままであるが、寺の伝えるところでは桃山の遺構だと言われる。その来歴は、当藩の君候浅野家は元紀州家の附家老であったのを浅野長晟が芸州に封じられた時、紀州家に移されておったこの桃山遺構の茶室を芸州に拝領したのをさらに富島某が拝領して後のこの寺に寄進したものとされている。席は燕庵とまったく同じ構造で京都大徳寺三玄院の篁庵と同じである。東に向かい南側に躙口を開く。屋根は葛屋、庇は後年であろうが銅板葺きになっている。席中は三畳台目の下座床、南に鞘の間を持つことも同じであるが、この鞘の間から次の間に連る廊下が「へ」の字なりに接続しているので通い口の火燈口の中に三角形に踏込板を入れているのが面白い。床框の黒塗、床柱に手斧目の入ってること、中柱の松の皮付きなど篁庵と同様である。 本席の特色は寧ろこれに接続する四畳半二室並びに水遣にある。本席の方立ての茶道口を西に出ると一畳の畳を入れ、不等辺の四角形を板張りにし、北側に上下二段の押入れと水遣棚が設けてある。この水遣は直ちにこの西側の接する三畳台目枡床、向切の席の水遣とも兼用であって誠に勝手がよく、また元来このような不等辺四角形の室は桃山時代から徳川時代のはじめに好んで用いられた形式で、その名残が見えて面白い。 |

||||||||

|